«A ordem é a primeira lei do céu, e, isto admitido, alguns são, e devem ser, maiores que os outros.»

| |

(Alexander Pope, Essay on Man(1733))

|

«Em termos gerais, podemos afirmar que o livre pensamento é a melhor de todas as salvaguardas contra a liberdade. Aplicada conforme o estilo moderno, a emancipação da mente do escravo é a melhor forma de evitar a emancipação do escravo. Basta lhe ensinar a se preocupar em saber se quer realmente ser livre, e ele não será capaz de se libertar.»

| |

(Gilbert Keith Chesterton. Orthodoxy.)

|

A mais contundente prova de que no Brasil, no período da escravidão, negro e escravo eram coisas muito diferentes consiste no simples fato de que os escravos não podiam usar sapatos. Ora, esse impedimento somente faz sentido se considerarmos que a cor da pele não era suficiente para indicar a condição escrava das pessoas e, talvez, nem mesmo sua inferioridade; era preciso um símbolo mais visível. Leio esse símbolo de modo a interpretar que a condição de número significativo de indivíduos que tinham a cor da pele diferente e não eram escravos e, quiçá, nem eram inferiores. Saber o princípio das coisas, como tramaram sua existência, qual sua historicidade, eis o imperativo da possibilidade crítica.

Quando saboreamos a naturalidade da dominação, quando provamos o gosto legítimo do conhecimento, quando criminalizamos o analfabeto estamos condenados a prosseguir com essas aberrações sociais, construídas para reforçar e alimentar a desigualdade entre os homens e, pior, estamos considerando essa condição natural.

O preconceito é outro desses rizomas que parecem enfiados tão fundos em nossa cultura histórica que de antemão desistimos de capturar sua emergência e seu processo de hegemonia.

Tomemos um tipo especial de preconceito: o preconceito racial, construído tendo como referência a cor da pele.

Há alguns anos, uma pesquisa da USP revelou que o brasileiro tem preconceito de assumir o seu próprio preconceito, o que dificulta enormemente a luta contra essa perversa forma de exclusão.

Se o preconceito racial teve um início, teria tido um dia em que, como o Rubicão transposto, não podemos mais voltar atrás?

Se ele teve um princípio, teria sido fruto das relações sociais dadas ou teria sido imposto como projeto de dominação e de poder, daí se institucionalizando e rapidamente ganhando estatuto de racismo?

O primeiro argumento de que o preconceito é natural está na própria escolha dos negros africanos como escravos, quando os portugueses resolveram explorar as enormes possibilidades de seu recém descoberto, mas ainda não possuído, território nas Américas.

As justificativas dadas para a escolha dos africanos serem convertidos em escravos por jesuítas do período, exemplo de Jorge Benci e de Manoel Ribeiro Rocha podem fornecer alguma pista do problema enfrentado naquele momento: afirmavam que a escravidão era positiva para os negros pois como viviam em pecado (sem fé, sem lei e sem rei) sua permanência funcionaria como um resgate do apreço divino. De fato, a escolha recaiu por um oportunismo dos portugueses. Necessitados de mão de obra numerosa a encetar seu projeto de exploração na terra nova (monocultura, exclusivismo de exportação, mão de obra escrava), encontraram na África condições favoráveis.

Na costa atlântica africana, os diversos conflitos entre os reinos, seja por território, seja pelo baixo número de mulheres no interior do grupo, impunha guerras que produziam um tipo peculiar de incorporação: o “escravo” passava a fazer parte do grupo dominante, acabando por se integrar plenamente neste. Os portugueses mudaram a lógica. Através das armas, aparelharam reinos na costa em troca da captura de escravos, trocados agora por armas que produziam cada vez mais escravos.

O argumento jurídico dessa apropriação foi o conceito de “guerra justa” contra os infiéis, o que culminou no discurso justificador dos jesuítas.

Nada, portanto, em relação à cor da pele. Vejamos o exemplo do padre Manoel Ribeiro Rocha. Em 1758, ano de publicação do livro, compreende a iniqüidade da instituição:

{quote|A maior infelicidade, a que pode chegar a criatura racional neste mundo, é a da escravidão; pois com ela lhe vêm adjuntas todas aquelas misérias, e todos aqueles incômodos, que são contrários e repugnantes à natureza, e condição do homem, porque sendo este pouco menos que o anjo, pela escravidão tanto desce, que fica sendo pouco mais, do que o bruto; sendo vivo, pela escravidão se julga morto; sendo livre, pela escravidão fica sujeito; e nascendo para dominar,e possuir, pela escravidão fica possuído, e dominado. Trabalha o escravo sem descanso, lida sem sossego e fatiga-se sem lucro, sendo o seu sustento o mais vil, o seu vestido o mais grosseiro, e o seu repouso sobre alguma tábua dura, quando não é sobre a mesma terra fria.|}}

Mas sua condição de escravo já estava dada em África. Nestes termos, o bom jesuíta justifica sua permanência na condição de escravo:

«Ainda assim, que a tudo isto, e a tanta miséria, e aniquilação fique reduzido um gentio cativado em guerra pública, justa, e verdadeira de um com outro Príncipe naquelas regiões, onde suposto por falta da luz da fé se não observe a Lei Evangélica.

(...) Porém que fora destes justos títulos, e circunstancias legítimas, tenham tolerado as misérias, aflições, angustias e aniquilações da escravidão, há muito mais de dois séculos, milhares e milhares de pretos africanos, barbaramente cativado pelos seus próprios compatriotas, por furtos, por piratarias, por falsidades, por embustes, e por outros modos, que a malícia daqueles infiéis, instigada do demônio, tem inventado e cada dia inventa, nas suas incultas, rudes, bárbaras e inumanas regiões de Guiné, Cafraria e Etiópia, onde nem se observa o direito natural, nem o das gentes, e nem ao menos as leis da humanidade? Esta por certo ainda é maior, e muito maior desgraça; porque sendo a servidão em si mesma a maior, que pode sobrevir à humana criatura nesta vida; a mesma multidão, e inumerabilidade de tantos pretos que violentamente a têm sofrito, a constitui indizível, imensa e inexplicável.»

|

Acompanhemos os argumentos do jesuíta: a condição de escravo a que os “pretos” estão sujeitos é bárbara e impetrada pelos seus coetâneos, estes infiéis que não conhecem nem o direito natural nem o direito das gentes. Daí que o resgate é, acima de tudo, um gesto de humanidade. Vejamos:

«E que sobre tudo isto, podendo os Comerciantes Católicos (sem prejuízo, e diminuição desses mesmos lucros, e interesses, que atualmente tiram destas alheias desgraças) resgatar por comércio os ditos injustos e furtivos escravos, para que venham servir, não jure dominii, senão somente jure pignoris, enquanto não pagarem, ou não compensarem em longos e diuturnos serviços o preço, e lucros de sua redenção.»

|

Façamos notar que tal resgate não é para domínio (jure dominii), mas apenas como um penhor (jure pignoris), ou seja, os cristãos resgatam esses “infelizes” que penavam na escravidão em África e, como parte do pagamento devido, trabalham para esses novos senhores, representantes de Deus, até pagarem pelos gastos e sacrifícios despendidos em seu resgate, para o benefício da fé.

Assim justifica Manuel Ribeiro Rocha o título de seu opúsculo:

(...)apliquei o título de Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado; isto é, Resgatado da escravidão injusta a que barbaramente o reduziram os seus mesmos nacionais, como se diz na primeira parte; Empenhado, no poder de seu possuidor para o respeitar como Senhor e lhe obedecer, e o servir como escravo, enquanto lhe não pagar ou compensar com serviços o seu valor, como se diz na segunda e terceira parte; Sustentado, como se explica na quarta. Corrigido, como se expende na quinta. Instruído na Doutrina, como se declara na sexta; e nos bons costumes, como se mostra na sétima. E ultimamente Libertado, por alguns dos quatro modos mencionados na oitava.

Como se vê, e tal discurso não destoa dos discursos inacianos do período, nada tem a ver com a cor da pele, mas trata-se da salvação da alma.

Outro exemplo fundamental é que, segundo John Manuel Monteiro, a designação em São Paulo que definia índios e africanos era absolutamente distinta:

«De certo modo, a valorização maior do índio “crioulo” devia-se à expectativa dos colonos no que dizia respeito à logevidade e, especialmente, à produtividade. Mas o significado maior desta escala diferenciada residia no processo de transformação aí implícito, pelo qual passavam os índios. O próprio termo índio – redefinido no decorrer do século – figura como testemunho deste processo: na documentação da época o termo referia-se tão somente aos integrantes dos aldeamentos da região, reservando-se para a vasta maioria da população indígena a sugestiva denominação de “negros da terra”.»

|

Mas se aos índios escravos era reservado essa designação, e aos africanos? É também Monteiro quem o explica:

«À primeira vista, uma solução para a crise da escravidão indígena seria a sua substituição por escravos negros, solução aliás adotada por todos os paulistas mais abastados no início do século XVIII. Para alguns, no contexto do declínio da população indígena, a presença crescente de cativos africanos em São Paulo parecia indicar uma incipiente transição para a escravidão africana. É claro que alguns cativos negros, claramente diferenciados dos índios como “gentio da guiné”, “peças de Angola” ou, mais frequentemente, “tapanhunos” – termo tupi designtivo de escravo negro –, estiveram presentes na capitania desde os seus primórdios, porém representando uma parcela ínfima da força de trabalho global, ocupada pela massa de trabalhadores indígenas. Apenas a partir do último quartel do século XVII e sobretudo após 1700 é que escravos africanos começaram a transformar os tijupares em senzalas.»

|

Um exemplo que pode nos auxiliar na denegação de uma naturalização do preconceito enraizado nesse período, está na Inglaterra do século XVIII.

Em O homem e o mundo natural, Keith Thomas apresenta argumentos sobre a emergência do pensamento racionalista que provoca uma ruptura na relação homem/natureza. Em um capítulo chave da obra, intitulado Seres humanos inferiores, aparece menção da questão aqui discutida. Vejamos os argumentos:

«(...) “o ser humano bruto, sem artes e sem lei mal pode ser distinguido do restante da criação animal”. A cultura era tão necessária ao homem como a domesticação às plantas e aos animais. Robert Gray declarava em 1609, que “a maior parte” do globo era “possuída e injustamente usurpada por animais selvagens ou por selvagens brutais, que, em razão de sua ímpia ignorância e blasfema idolatria, são ainda piores que os animais”. O conde de Clarendon concordava: “a maior parte do mundo é ainda habitada por homens tão selvagens como as feras que com eles convivem”. “Suas palavras soam mais parecidas às dos chimpanzés que às dos homens”, relatava sir Thomas Herbert, a respeito dos habitantes do Cabo da Boa Esperança; “duvido que a maioria deles tenha antepassados melhores que macacos”. “Os hotentotes”, dizia um clérigo da época de Jaime I, eram “bestas em pele de homem”, e sua fala, “um ruído inarticulado em vez de uma linguagem, como o cacarejar das galinhas ou o engrolar dos perus”. Trata-se de “animais imundos”, disse um viajante, que “dificilmente merecem o nome de criaturas racionais”. Os séculos XVII e XVIII ouviram muitos discursos sobre a natureza animal dos negros, sobre sua sexualidade animalesca e sua natureza brutal.»

|

Essa inferioridade humana, todavia, não estava calcada num discurso racial. Pois se os negros são aqui comparados a animais, não serão prerrogativas só deles. Índios e brancos também estarão nos mesmos estatutos. Vejamos:

«Em 1689, Edmund Hickeringill, um clérigo inglês que estivera nas Índias Ocidentais, falava desdenhosamente dos “pobres e tolos índios nus” como estando “apenas a um passo (se tanto) dos macacos”.

Como viam os irlandeses à mesma luz. Viviam “como bichos”, afirmava o elisabetano Barnaby Rich; “em condições brutais e detestáveis”, dizia sir William Petty. Comiam carne crua e bebiam sangue quente de vacas. A natureza animal dos irlandeses fora descoberta muito tempo antes das caricaturas vitorianas que os descreviam com feições simiescas. Na década de 1650, um capitão no regimento do general Ireton contou de que modo, quando uma guarnição irlandesa foi destroçada em Cashel, no ano de 1647, os vencedores encontraram entre os mortos “vários que tinham cauda de quase vinte centímetros”; e, quando se duvidou da história, quarenta soldados apresentaram-se para testemunhar, sob juramento, que as tinham visto pessoalmente.»

|

Tais características estavam muito mais perto dos homens que impunham uma racionalidade que já se revelava instrumental , na medida em que justificava a dominação por um discurso político e cultural, do que podemos imaginar. Segundo este mesmo autor, as mulheres também passavam a serem vistas como animais:

«Os ginecologistas da época davam muita ênfase aos aspectos animais do parto. Era comum referir-se a uma mulher grávida como “procriando”; um clérigo do período anterior à Guerra Civil comparava, no púlpito, as mulheres às porcas. Certos puritanos inimigos dos rituais realizados após o nascimento às vezes faziam o mesmo, referindo-se à mãe como uma porca seguida pelos bacorinhos. Até o século XVIII, o ato de amamentar os bebês costumava ser visto pelas classes superiores como uma atividade degradante, a ser evitada quando possível, confiando-se os recém-nascidos aos cuidados de amas-de-leite. Jane Austen alinhava-se numa longa tradição ao descrever as pessoas de seu sexo como “pobres animais” consumidos por partos todos os anos.»

|

No fundo, tais designações escondiam uma nova ordenação social fortemente hierarquizada pelos discursos da emergente racionalidade, como demonstra o trecho seguinte:

«Ainda mais bestiais eram os pobres – ignorantes, sem religião, esquálidos em suas condições de existência e, mais importante, na tendo os elementos que se supunham caracterizarem o ser humano: alfabetização, cálculo numérico, boas maneiras e apurado senso de tempo. Os intelectuais desde muito costumavam encarar as pessoas não letradas como sub-humanas. No início dos tempos modernos essa atitude persistia. “Os membros da vasta ralé que parece portar os sinais do homem no rosto”, explicava sir Thomas Pope Blount, em 1693, “não passam de seres rudes em seu entendimento; é por metáfora que os chamamos homens, pois na melhor das hipóteses nada mais são que os autômatos de Descartes, molduras e sombras de homens, que têm tão-somente a aparência para justificar seus direitos à racionalidade”.»

|

Tais procedimentos tinham um alvo muito claro:

«Uma vez percebidos como bestas, as pessoas eram passíveis de serem tratadas como tais. A ética da dominação humana removia os animais da esfera de preocupação do homem. Mas também legitimava os maus tratos àqueles que supostamente viviam uma condição animal.»

|

E, finalmente, afirma Thomas:

«Os historiadores consideram atualmente que a escravidão negra precedeu as afirmações da condição semi-animal dos negros. As teorias mais desenvolvidas de inferioridade racial vieram depois. Entretanto, é difícil crer que o sistema jamais tivesse sido tolerado se aos negros fossem atribuídos traços totalmente humanos. A sua desumanização foi um pré-requisito necessário dos maus tratos.»

|

Consideremos, agora, a possibilidade de que o preconceito tenha sido o resultado das injustas relações tecidas durante os trezentos e tantos anos da instituição escravista. Segundo aqueles que divagam na busca de sua aparição, esta é a melhor resposta, ou a mais plausível.

As relações entre brancos e negros, nesse caso, não compunham um diagrama de complexidades, mas uma simplificação que pressupõe senhores brancos dominando legiões de escravos negros tendo como mediação o discurso e a prática da violência.

Tal pressuposto, fruto de leituras singelas da história da escravidão, considera o negro como “coisa”, reificado que foi pela instituição, cuja resultante foi uma história de sua própria vitimização enquanto grupo social. Contrapõe-se a esta condição, a resistência, considerada em suas múltiplas facetas, o suicídio, o assassinato dos filhos, as fugas, os quilombos, as muitas rebeliões, enfim, as contradições que antepõem brancos e negros em suas prefixadas amarrações sociais.

Essa interpretação faria sentido se acreditássemos que a vitalidade da instituição escravista, praticamente trezentos e cinqüenta anos, pudesse ser conquistada unicamente com o discurso e a prática da violência. Unidades produtivas contavam com três mil homens escravos exercendo funções tão variadas e, às vezes, tão especializadas que fica difícil imaginar o recurso da violência como única estratégia de submissão, já que não mais que cinqüenta feitores estavam a cargo de conter um plantel tão numeroso. Sessenta escravos por feitor! E uma vida, muitas gerações submetidas a essa brutalidade cotidiana.

Considerando as muitas rebeliões ocorridas, foram ínfimas se analisadas sob essa perspectiva.

A vitalidade da escravidão só pode ser explicada por variadas formas de sociabilidade, de tal sorte que a escravidão tenha se tornado um sistema, uma visão de mundo, a própria realidade. E, da mesma forma que hoje pensamos no mundo do trabalho “livre” como natural, também a escravidão teve que “parecer natural” para ter se prolongado por mais de três séculos.

Se algo foi fruto de preconceito durante esses trezentos e cinqüenta anos, foi o trabalho, atividade executada quase que exclusivamente por escravos .

Um exemplo da crescente complexidade da instituição escravista pode ser apresentado em sua própria diacronia e em sua variância regional e produtiva. Senão vejamos.

Tomemos o nordeste açucareiro que já a partir de 1530 viu seus canaviais serem devotados à monocultura da produção do açúcar.

Numa unidade produtora de açúcar a divisão de tarefas é tão grande que inclusive contava com escravos que percebiam salários. Exemplo são os purgadores do açúcar, escravos tão especializados que além de receberem salários, eram alugados para outros engenhos, responsáveis que eram pelo momento do desligamento das caldeiras. Um erro incorria na perda de toneladas do precioso produto.

Os escravos das gerais contemplavam outras singularidades. Precocemente, foram os escravos que mais rapidamente ascenderam à condição de senhores. Há casos de ex-escravos (Manoel Preto) que possuíam centenas de escravos e dezenas de lavras, fruto de oportunismos e de expedientes que desviavam o fruto do trabalho mortal, dadas as terríveis condições de trabalho, geralmente enterrados em minas ou na lavagem das bateias, constantemente imersos nos rios das minas. A mentalidade escravista começara a tomar forma. E nela incluem-se senhores e escravos, brancos e negros.

Os escravos de ganho, característicos tanto de Salvador quanto do Rio de Janeiro, chamadas de cidades negras devido a essa vasta rede de movimentação urbana de escravos e forros, compunham outro exemplo da enorme variedade de relações possíveis na instituição: trabalhavam na cidade sem outra caracterização que não os pés descalços, tabu que caracterizava o escravo, justamente para diferenciá-lo dos não escravos.

Escravos pedintes estendiam a mão para dividir o fruto de sua pobreza com um senhor igualmente pobre que aguardava em casa sua única fonte de renda. Nesse sentido, o trabalho era tão negativo que quando um escravo conseguia comprar sua alforria, guardava um tanto de dinheiro para comprar seu próprio escravo e seu sapato, senão não haveria distinção entre ser livre e ser escravo.

Ser negro não era a mesma coisa que ser escravo, eis o imperativo da instituição. Não são poucas as fotos, principalmente de Cristiano Jr., de escravos que tinham a tez da pele branca. Igualmente não são poucas as fotos de senhores de escravos que eram negros. A mentalidade escravista, em sua sedimentação e sua complexidade, ganhava as almas e se instalava como verdade que danava o trabalho, mas não criava nenhum obstáculo de ascensão social àqueles que traziam na pele a cor da maioria da população.

Exemplo que enerva nas artérias do sistema tais complexidades é o de Chachá, ou Francisco Félix de Souza, o maior mercador de escravos brasileiro, homem notável por sua inteligência, habilidade e encanto pessoal, esse baiano e negro não recebeu tanto destaque porque outros homens negros acenderam à condição de grandes e notáveis senhores ao tempo da escravidão .

Outro exemplo mais recentemente “descoberto” é o caso de Domingos Sodré, um sacerdote africano que transitou da condição de escravo, tornando-se advinho, feiticeiro, chefe de junta de alforria e, finalmente, senhor de escravos .

Entre a alvice algo casta de uma escrava Isaura e a negritude forte da senhora dos diamantes, Chica da Silva há um diagrama de possibilidades que ainda não foi plenamente explorado pela historiografia.

Aliás, como bem demonstra Júnia Ferreira Furtado , o caso de Chica da Silva não se constituía absolutamente em exceção, já que enorme camada de forros acenderam socialmente nas minas gerais e chegaram à condição de senhores de homens e razoável fortuna.

Todavia, em meados do século XIX, na França, a convergência de inúmeras teorias, o darwinismo e seu componente evolucionista, o conceito de progresso, a legitimação da cientificidade, ainda que mesclada então com alguma religiosidade e um tanto de crenças estapafúrdias, convenceram o Conde de Gobineau de que uma explicação possível para a desigualdade que as estruturas de poder haviam inserido na realidade poderia ser a questão do racialismo.

Sua teoria racial apontava a inferioridade da raça negra, principalmente, mas não somente, em relação à raça branca.

Afirmava que a primeira, se misturada à segunda, degenerava a resultante.

Convidado a estanciar no Brasil em período posterior à proibição do tráfico de escravos, o que apontava para o fim da instituição, coincidiu com a emergência da estado-nação e de um espelhamento das elites nas nações européias, eminentemente brancas. Aqui tem início o preconceito racial no Brasil, mas não ainda o racismo.

O ponto alto em que o ser negro passa a ser fruto de preconceito é o projeto de branqueamento da raça. Aqui o racismo se instala como um projeto de impedimento de inclusão ou de acolhimento na nação brasileira nascente.

A opção por imigrantes brancos, principalmente italianos, alemães e suíços, para substituir a mão de obra escrava no mundo do trabalho livre e o expurgo devotado aos ex escravos consiste num elaborado sistema de condenação que haveria de se estender a inúmeros níveis e instituições.

Outro exemplo disso foi não somente a historiografia construída sobre a escravidão mas, principalmente, aquela história oficial que passou a incorporar o ensino de história na instituição escolar básica.

A vitimização do negro explicava, em grande medida, sua marginalidade coetânea e não um projeto que sistematicamente o colocava para fora do mundo do trabalho, obrigando-o a ocupar, a partir de então, a periferia, os cortiços do mundo urbano da república.

De fato, a longevidade da instituição escravista aponta para outro caminho de análise, já que ninguém, a despeito do que possam afirmar as legislações, ninguém jamais é uma coisa. As pessoas agem, reagem, cooptam, se deixam cooptar, tecem alianças em variados níveis, colaboram, fingem, aderem, recusam, cooperam, usufruem, desistem, etc. São sujeitos sempre!

A brecha camponesa não era a única, ou o trabalho assalariado de certos especialistas; inúmeras outras saídas compunham o vasto e complexo círculo da escravidão . Realmente, o projeto de branqueamento criou o estereotipo do negro como negatividade, como algo inferior, como algo perigoso.

Não se trata aqui de reduzir a violência da instituição escravista, já tão consagrada pela história oficial, mas de apontar para o caráter necessariamente inclusivo (para usar um termo tão caro à nossa contemporaneidade) de uma instituição que não teria sobrevivido tão longamente sem que se tornasse a própria realidade, sem que todos pensassem e compartilhassem de uma visão de mundo escravista.

E o que essas pessoas tinham em comum além do fato de serem negras? Todas eram livres, todas usavam sapatos. A distinção que diferenciava o ser superior na sociedade escravocrata não era a cor da pela, era o trabalho escravo. Se o sapato era o distintivo e prerrogativa dos livres, então não era a cor da pele esse distintivo. O que se diferenciou com as teses racistas de meados do século XIX foi a introdução de um novo símbolo de inferioridade, a cor da pele. Aí, e somente aí, ser negro passou a ser sinônimo de inferioridade. Antes, essa questão simplesmente não poderia ser enunciada. Houve, portanto, um projeto, uma ressignificação para operar novos níveis e novos símbolos de desigualdade. E esse projeto forçou sua materialidade na atuação cotidiana contra as manifestações até então legítimas dos negros.

Segundo Ubiratan Castro de Araújo (Utopia africana e identidade afro-brasileira), depois da constituição de 1891 que excluía a mão-de-obra negra do mundo do trabalho, “o novo regime passara então a considerar toda manifestação pública da cultura negra de origem africana uma vergonha para o Brasil civilizado. A capoeira foi declarada contravenção criminal, assim como a religião africana – o candomblé. Os grupos de carnaval formados por negros, que desfilavam na rua com motivos africanos foram interditados pela polícia. Estava fora de questão deixar a Bahia parecer a África”.

O projeto de branqueamento funcionou, isso não podemos negar. Algo que veio “de cima”, ganhou legitimidade de tal modo que brancos e negros, após algumas gerações, passaram a viver a realidade do preconceito, a uma cruel desvalorização da cor da pele negra.

Se entendemos que o preconceito foi encetado como um projeto de dominação, já que a mera exclusão de um importante contingente de pessoas do universo do trabalho não foi suficiente para erradicá-las, então podemos lutar contra ele, pois é histórica sua constituição e não natural, não fruto das relações sociais tecidas durante os mais de trezentos anos de escravidão, mas projeto ideológico imposto às gerações posteriores com o apoio de instituições poderosas e de ferramentas de poder no alvorecer da República.

Nesse sentido, a historiografia nunca se manteve isenta. Comprometeu-se com o projeto dominante atestando sua vinculação com o poder.

Silvio Romero foi o primeiro, a partir desse “destino manifesto” do branqueamento, a atestar nossa condição miscigenada: “mestiços se não no sangue ao menos na alma” (1888). Ali, naquele momento, estava fresco o caráter evolutivo (biológico) do branqueamento e sua busca impositiva para realizar-se como poder. Lembremos que havia disputas a convergir a organização política com o espírito da nação, ainda inconclusos.

Será a partir da década de 1930 que Gilberto Freire e seu Casa Grande e Senzala consolida o caráter positivista da mestiçagem, transferindo a tônica do entendimento sobre o negro da biologia para a cultura, muito embora seja o primeiro a consolidar efetiva condição de sujeito ao escravo. Açodado pelo princípio das três raças tristes de Paulo Prado, Gilberto Freire torceu o ponto fulcral da análise para referendar a extinção das características do negro brasileiro numa diluição preguiçosa e malemolente de sua sugestão picante.

Com isso, provocou a ira dos chamados autores da escola paulista (Florestan Fernandes , Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Caio Prado Jr. , Celso Furtado), cujos estudos sobre os trabalhadores negros fizeram cair por terra a mística da democracia racial. Contudo, mantiveram a vinculação entre escravidão e vitimização, arremetendo o fracasso adaptativo dos ex-escravos no mundo do trabalho livre, sua incompetência portanto, como sendo a causa de sua marginalização.

Nesse sentido, legitimaram a situação coetânea de precarização social do contingente de excluídos da parcela negra da sociedade brasileira.

Em grande medida, a USP manteve intacta sua proposta analítica sobre a escravidão e sua posteridade. Ainda hoje é reduto de uma perspectiva excessivamente conservadora, chamada por isso mesmo, por autores como João Fragoso e Manolo Florentino, de xiita. Ambos autores que encampam uma linhagem interpretativa mais condizente com esses tempos. Tanto quanto a UNICAMP, a UFBA e a UERJ apontam para caminhos que retiram do negro escravo sua condição de vítima.

Todavia, existe mais de uma escravidão. Mas antes de apresentá-la, resgatemos, por uma seqüência de imagens, a escravidão familiar que fez raiz na história áulica brasileira.

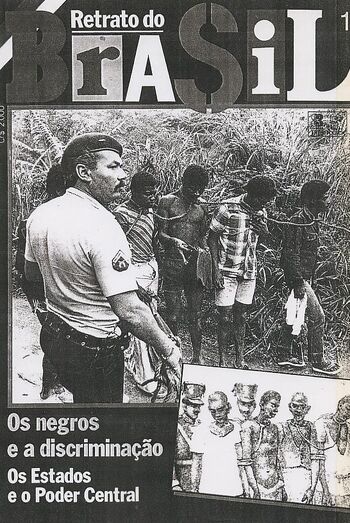

(Fonte: Revista Retrato do Brasil, no.10 de 1985. Batida policial nos morros do Rio de Janeiro em 29/09/82. No detalhe, Jean-Baptiste Debret - à esquerda)

(Fonte: Prezia, Benedito & Hoornaert, Eduardo. Esta terra tinha dono. São Paulo, FTD, 1995, p.108 - à direita)

(Fonte: Hocheschild, Adam. O fantasma do Rei Leopoldo. São Paulo, Cia da Letras, 1999 - à esquerda)

(Fonte: Arquivo em imagens n.1. Série Última Hora. São Paulo, Arquivo do Estado, 1997 - à direita)

(Fonte: Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO. 11 mar 2003. Geral, p. A12 - à esquerda)

Como essas, existem muitas outras imagens que atualizam a escravidão. O preconceito, a discriminação, o menosprezo que uma grande parcela da população brasileira sofre cotidianamente nada tem de interpretação. É real e está presente nos lugares mais visíveis.

O jornal Folha de São Paulo, de 10 de março de 2003, apresenta três imagens na capa: adolescente negro empunhando metralhadora, o que indica que trabalha no tráfico de drogas em favela carioca; homem negro trabalhando informalmente em garimpo urbano, catando alumínio, plástico e outros materiais dos entulhos retirados do leito do rio Tietê, e jogador negro do São Paulo Futebol Clube no instante em que sofre pênalti em partida contra o Corinthians.

As imagens de algumas atribuições sociais do homem negro estão ali, estampadas na primeira página do jornal de maior circulação no país.

(Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, Capa, 10 de Março de 2003)

Os dois grupos de imagens fazem parte, ambos, de uma realidade social dramática, mas também da construção de um imaginário social igualmente dramático.

Estabelecer alguma relação entre esses dois universos tão distintos não é nem fácil nem recomendável, mas é impossível não reconhecer que estão muito próximos.

A iconografia referente ao negro presente nos livros didáticos de história comporta algumas reflexões acerca não só de seu conteúdo ideológico e conformador, mas principalmente dos instrumentos que condenam geração após geração a uma idéia de escravidão que aponte ora com argumentos para a harmonia, ora para a punição, ora para a inevitabilidade, sendo que, entre esses argumentos, um vazio parece se concretizar.

As artimanhas políticas proporcionadas pelas imagens e por suas utilizações, não estão isoladas em sua força. Conceitos hoje bastante estudados, como o currículo oculto, podem nos auxiliar a compreender o quanto grupos hegemônicos tentam fazer de suas experiências particulares a experiência de todo um povo e de suas prescrições a História desse povo.

A imagem do negro é construída e utilizada nos livros didáticos com o objetivo de manter vastas camadas da população a se reconhecerem como vítimas históricas potenciais, sustentando um conceito homogeneizador quer da própria escravidão, erradicada de toda sua complexidade, quer dessas mesmas populações negras, constrangidas pela temporalidade e pela distância, a um estado secundário de cidadania, já que historicamente subordinadas pelo atavismo da escravidão que as vitimou.

Logo na introdução de O escravismo colonial, Jacob Gorender alerta:

«Desde o início, contudo, não se fez do escravo a categoria central explicativa da formação social extinta. O foco do interesse interpretativo se concentrou sucessivamente em outras categorias, que serviram de elemento-chave à reconstrução conceitual do passado. O escravo, está claro, sempre figurou no quadro geral, mas explicado por este e não o explicando. Como se devesse ocupar na hierarquia teórica o mesmo lugar subordinado que ocupara na hierarquia social objetiva.»

|

Alguns anos depois (o livro de Gorender é de 1978), Kátia Mattoso ansiava por entender as complexidades extremas que envolviam o tema do escravo:

«Quem se aventuraria a situar no mesmo grupo social o africano curvado para o chão de terra vermelha e compacta das regiões canavieiras e o mestiço condutor de tropas e boiadas que tange, pelos caminhos do interior, suas manadas numerosas para os abatedouros das cidades e os currais dos portos? Que semelhanças, que diferenças de mentalidade entre o escravo minerador do ouro e o cativo vendedor ambulante, entre o negro recém-alforriado, expulso de sua plantação de café, que não soube explorar em termos competitivos, e o marinheiro liberto que fez fortuna?»

|

Inúmeros autores consideram que a escravidão não poderia ter produzido exclusivamente vítimas, tampouco seu oposto, exclusivamente resistências. Sidnei Chalhoub, mais recentemente, afirma:

«A ênfase na chamada ‘transição’ da escravidão ao trabalho livre é problemática porque passa a noção de linearidade e de previsibilidade de sentido no movimento da história. Ou seja, postulando uma teoria do reflexo mais ou menos ornamentada pelo político e pelo ideológico, o que se diz é que a decadência e a extinção da escravidão se explicam em última análise a partir da lógica da produção e do mercado. Trata-se, portanto, por mais variadas que sejam as nuanças, da vigência da metáfora base/superestrutura; da idéia, freqüentemente geradora de reducionismos grotescos, de ‘determinações em última instância pelo econômico’. Em outras palavras, trata-se da postulação de uma espécie de exterioridade determinante dos rumos da história, demiurga de seu destino – como se houvesse um destino histórico fora das intenções e das lutas dos próprios agentes sociais. Talvez caiba recorrer aqui à intuição de um poeta: ‘Já se modificaram muitas noções relativas ao movimento; há de se reconhecer, aos poucos, que aquilo a que chamamos destino sai de dentro dos homens em vez de entrar neles’.»

|

Para esses autores, o escravo não era uma vítima, embora imerso contra sua vontade num sistema injusto. Agia constantemente como sujeito. Submetia-se como sujeito, rebelava-se como sujeito, traía como sujeito, amava como sujeito, paria como sujeito, trabalhava como sujeito, negociava constantemente. A lógica escravista era compartilhada por todos os seus atores.

Durante mais de trezentos anos ela se estabeleceu como espaço de luta. Só deixou de sê-lo, quando se tornou categoria de estudo, magma instituído esvaziado de sua incandescência.

Claude Meillassoux aponta para uma verdadeira “ficção ideológica” do escravo-objeto:

«Em termos de direito, o escravo é descrito como um objeto de propriedade, logo alienável e submetido ao seu proprietário.

Mas na perspectiva de sua exploração, a comparação de um ser humano a um objeto, ou mesmo a um animal, é uma ficção contraditória e insustentável. Se, na prática, o escravo fosse tratado como tal, a escravidão não teria nenhuma superioridade sobre o uso de instrumentos materiais ou sobre a criação de gado. Na prática, os escravos não são utilizados como objetos ou animais, aos quais essa ficção ideológica tenta rebaixá-los. Em toda as suas tarefas – até no transporte de cargas – apela-se à sua razão, por pouca que seja, e sua produtividade ou utilidade aumenta na proporção desse apelo à sua inteligência. Uma boa gestão do escravo implica o reconhecimento, em diversos graus, das suas capacidades de Homo sapiens, e conseqüentemente uma tendência constante para as noções de obediência, de dever, que o tornam indiscernível, em direito estrito, de outras categorias de dependentes. As filhas púberes, os caçulas, as esposas, os protegidos, os penhorados etc. estão, como o escravo, submetidos ao poder absoluto do chefe de família. Eles podem ser espancados, alienados, eventualmente mortos. A obrigação do trabalho pesa sobre todos aqueles, francos ou cativos, que dependem de um senhor, de um ‘patriarca’, de um soberano.»

|

Apresentar rápidos e generalizantes fragmentos da história da escravidão não será atrevimento, mas breve argumentação que enfatize esta condição do escravo: sujeito, agente histórico, ainda que escravo.

Em Machado de Assis , Brás Cubas refere-se a seu escravo ou ex-escravo:

«Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto.»

|

A fala do Conde dos Arcos, inserida em algum ponto desse texto, nos permite avaliar o grau de negociação a que senhores e escravos estavam sujeitos e o ritmo em que ocorriam.

Uma vez mais Machado:

«Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem.»

|

Inúmeras são as obras que tratam desse sujeito social complexo. Sem que sua condição fique claramente demarcada, jamais poderíamos entender os inúmeros sujeitos que se articularam com as fissuras do sistema e emergiram no cenário da história, às vezes com suas negras fisionomias, outras vezes, branqueados até a dúvida sobre sua condição.

Se analisada diacronicamente, em cada século representa substantivas modificações; se analisada geograficamente, em cada região igualmente é diversa, na peculiar relação entre senhores e escravos. Senhores administravam plantéis de três mil escravos ou, de tão pobres, velhos, dependiam de que seu único escravo esmolasse para garantir sua sobrevivência. Entre senhores e senhores e escravos e escravos, enfim, distinta sob qualquer ângulo que a investiguemos, a instituição escravista em nenhum momento foi monolítica ou integral.

Quanto à mobilidade social daquela sociedade, ecoa esse trecho:

{quote|(...)a impregnação da hierarquia social de elementos mercantis e a possibilidade de ascensão social, dada pela acumulação de riqueza mercantilizada, ou seja, através dela poder-se-ia adquirir uma posição de prestígio, os senhores de terras e de homens poderiam quebrar e os comerciantes, adquirir status. (...)no escravismo colonial, esses negociantes estão inseridos em uma sociedade onde as relações de poder assumem o papel de relações de produção e na qual a mobilidade social significa tornar-se senhor de homens.|}}

Disso não se exclui ninguém, nem mesmo homens negros. Senão, vejamos:

«(...)é o que mostra o processo que, em 1812, por causa de longo atraso na quitação de débito, foi aberto na Junta do Comércio pelo traficante Bernardo Lourenço Vianna, do Rio de Janeiro, contra seu devedor, Antonio Rodrigues de Moura, comerciante de grosso trato estabelecido em Luanda.»

|

Enquanto outro autor complementa:

«No entanto, o grau variável de obediência dos povos de Angola à Coroa portuguesa era anterior, e sua conexão com o tráfico de escravos é notória. Embora o tráfico negreiro contasse com a colaboração de pombeiro, negociantes negros e mestiços e soberanos locais, havia um outro lado da moeda – representado por etnias bantu da África Central que se opuseram de forma tenaz à presença portuguesa em seus territórios.»

|

Como se vê, só pelo nome não é possível distinguir a cor da pele. Assim, outra questão fundamental era ser negro. Ser escravo ou ser livre, eis a mentalidade escravista, com suas interdições e espaços (Por isso a questão do sapato: só podia usar sapato aquele que livre fosse). A questão do negro e, portanto, a questão do preconceito só aparece com a importação dos modelos racistas da segunda metade do século XIX, quando aparece a questão do branqueamento. Frases como estas decretaram o preconceito e, paulatinamente, uma estrutura racista, pois preconceito significa o sentimento, quando racial, relativo a alguma característica física e o racismo consiste numa estrutura que politicamente exclui uma parte da população cujo designativo de distinção pode ser percebido na construção de uma aparência igualmente distintiva:

Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias; o resultado são compleições raquíticas que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. As melhores famílias têm cruzamentos com negros e índios. Esses produzem criaturas particularmente repugnantes, de um vermelho acobreado...A imperatriz tem três damas de honra: uma marrom, outra chocolate-claro, e a terceira, violeta.

Entre as teorias de Joseph Arthur, conde de Gobineau (1816-82), um diplomata francês que esteve por algum tempo no Brasil, em 1868 e cujo livro Essai sur l’inegalité des races humanines, publicado em 1855 o precedera tanto na visita quanto na preferência do imperador e no qual defendia pioneiramente a questão da superioridade da raça branca sobre todas as demais e de Madison Grant (1865-1937), autor do The passing of the great race, de 1916, um militante racista que tentou impedir diversas ondas migratórias para os Estados Unidos e que advogava a superioridade da raça branca perante as outras, cujo teor cientificista fundamentado na biologia ganhara no Brasil uma interpretação surpreendente, já que justificadora de diferenças sociais que até então apenas a escravidão garantira . Numa sociedade escravista, nada mais natural que, uma vez alforriado, o sujeito empregasse, por sua vez, um escravo. Trabalho era coisa de escravo. Ser livre estava impregnado do afastamento gradual da mácula do trabalho. Até hoje, em nossa cultura, há algo dessa deterioração. Para tantos brasileiros, o sonho de felicidade implica alguma condição na qual não exista o trabalho como rotina e obrigação diária. No final do século XVIII, os administradores do Rio de Janeiro já preparavam a cidade para uma possível transferência da corte de Lisboa para sua mais importante colônia. Para tanto, abriram concurso público para a escolha de um projeto de urbanização que desse conta das necessidades reais. Inúmeros foram os projetos apresentados, mas o vencedor foi um mestre já reconhecido no Rio de Janeiro de então:

«Poder-se-ia assim explicar o programa iluminista que dom Luis de Vasconcelos impôs à modesta capital, a fim de torná-la mais atraente aos olhos de uma sociedade com dois séculos de aculturação, de uma burguesia cada vez mais dominante e perigosamente estratificada em confrarias. Um discurso de sedução e de dominação. Assim poder-se-ia explicar a apropriação da produção marginal da sociedade – todo desvio é ameaçador –, pondo-a a serviço da dominação reinol. Como foi o caso do mulato Mestre Valentim, letrado e possuidor, como já dissemos, da maior oficina da cidade do Rio de Janeiro, que, preterindo brancos engenheiros militares diplomados, foi o escolhido por dom Luís de Vasconcelos para levar a cabo o grandioso programa de abastecimento de água, saneamento público e embelezamento urbano.»

|

Não seria a primeira vez que Mestre Valentim estaria em evidência. João Francisco Muzzi registraria em óleo sobre tela este senhor em atividade. Por volta de meados de 1789 ocorre um incêndio no Recolhimento de Nossa Senhora do Parto:

(continua...)